La redirection écologique

Le concept de redirection écologique est un cadre de pensée qui prend acte de l’échec du technosolutionnisme, et propose de se poser la question de l’Anthropocène en termes de direction politique plutôt qu’en termes de moyens techniques. Mais même dans une perspective de redirection vers une société décroissante, les individus héritent d’un ensemble de contraintes matérielles et immatérielles laissées par la société techno-industrielle, par exemple les infrastructures polluantes, les déchets produits, l’addiction aux smartphones, la dépendance aux organisations, etc. C’est ce que Landivar appelle la continuité patrimoniale : l’héritage d’un “monde capitaliste en tant que patrimoine, s’imposant à nous” [1]. L’auteur propose de mettre en place des protocoles de redirection écologique pour soutenir concrètement le changement de paradigme en écologie malgré cet héritage. En d’autres termes, ces protocoles visent à permettre un changement de paradigme radical tout en tenant compte de notre héritage.

Ces protocoles consistent d’abord à cartographier les attaches des individus et à comprendre leurs réseaux de subsistance. Une fois cette phase établie, les individus concernés peuvent collectivement décider de renoncer à certains attachements [2] tout en réfléchissant à de nouveaux moyens de subsistance qui se détachent radicalement de la société de croissance. Selon Tomlinson, l’accompagnement au renoncement est nécessaire [3]. Il apparaît donc important de proposer des méthodes de soutien adaptées, qui permettent aux individus de comprendre les bénéfices du renoncement à une technologie numérique par exemple.

La méthode de redirection écologique permet de surmonter la barrière des attachements et de proposer une alternative dirigée vers un horizon autre que celui de la croissance tout en redessinant les réseaux de subsistance qui permettent aux individus de vivre décemment. Cependant, cette perspective de redirection écologique doit être spécifiée pour le cas du numérique à travers un ensemble de méthodes adaptées à ses caractéristiques. Cela ouvre un champ de recherche substantiel.

Les technologies numériques de basculement

Les attaches opérant dans le domaine numérique sont particulièrement fortes en termes de dépendance, ce qui pose des défis aux processus de renoncement, avec le risque de rupture du réseau de subsistance. Cependant, maintenir le statu quo numérique est indésirable dans une optique de décroissance. Ainsi, la redirection écologique dans le cas de la numérisation peut nécessiter de nouvelles formes de technologies numériques. Ces nouveaux outils numériques doivent aider les individus et la société à initier un basculement vers la décroissance sans rompre complètement leurs réseaux de subsistance. Ils devraient faciliter un changement de paradigme tout en assurant la viabilité du nouveau mode de vie associé. Quelques exemples de ce qui pourrait être considéré comme de telles formes de technologies numériques existent peut-être déjà. Le site web https://solar.lowtechmagazine.com [4], le réseau Wi-Fi longue portée MESH à Détroit [5], les pratiques de “sneakernet” en Inde [6], ou les réseaux sans fil permettant l’échange d’informations entre terminaux utilisateurs proches explorés par Schmitt et Belding [7] sont des exemples pertinents

Outiller le numérique de basculement

Un outil d’évaluation a été développé dans le cadre de mes recherches pour évaluer de façon qualitative le potentiel que pourrait avoir un outil numérique à accompagner un basculement décroissant.

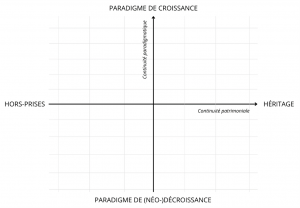

L’outil est une méthode qui permet de situer un outil / un projet numérique sur le graph de la figure 1.

Ces deux axes correspondent à ceux énoncés par Diego Landivar pour situer la stratégie de la redirection écologique : un axe correspondant à la continuité patrimoniale, et un correspondant à la continuité ontologique. Cependant, il faut un peu adapter l’axe vertical pour qu’il corresponde à notre objectif : savoir si un projet numérique permet le basculement vers la décroissance, autant sur le plan ontologique que technique. En effet, dans la version du graph proposé par Diego Landivar, la continuité patrimoniale en axe horizontal inclue une composante matérielle (la technosphère) et une composante sociologique (les attachements, les organisations, etc), mais l’axe vertical relate d’un positionnement purement ontologique, sans prendre en compte un certain basculement technique. Or, nous supposons ici que même en prenant en compte notre héritage matériel, le plan de la technique doit radicalement changer pour permettre de faire advenir un avenir décroissant. Ainsi, l’axe vertical a été modifié par l’appellation « continuité paradigmatique », permettant d’englober la notion de bascule décroissante sur le plan ontologique mais aussi sur le plan technique.

Figure 1 Outil de cartographie du potentiel de basculement décroissant d’un projet numérique

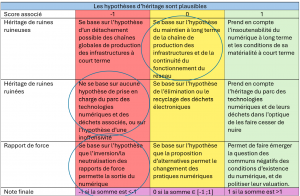

Contrairement au graph initial de D.Landivar qui est purement qualitatif, l’outil d’évaluation proposé dans ce paragraphe permet de se positionner de façon quantitative sur le graph. Pour cela, un ensemble de critères permet d’assigner une valeur sur chaque axe pour le projet étudié (voir l’annexe 1). La manière de procéder pour définir la valeur sur chaque axe est la suivante :

- Pour chaque grande catégorie et chaque critère, se positionner vis-à-vis de son projet en entourant la description lui correspondant le mieux, en argumentant.

Exemple :

- Calculer la somme des scores associés. Exemple : ici la somme des scores associés est de 0+(-1)+(-1) = -2

- Se référer aux modalités de la note finale pour connaître la note associée à cette catégorie. Exemple : ici, la note finale de la catégorie « Les hypothèses d’héritage sont plausibles », la note est de -1, car mon score associé était de (-2).

- Répéter cette opération pour l’ensemble des catégories (tableaux) de l’axe en question. La somme des notes finales correspond à la valeur que vous allez placer sur le graphique

- Une fois cela fait pour les deux axes, placer le point correspondant sur le graphe.

Cette démarche nous a donc permis de nous questionner sur la capacité d’un projet à 1) s’émanciper du paradigme de croissance et se positionner clairement dans un basculement de paradigme, dans un objectif d’amorcer la décroissance, et 2) s’ancrer dans la continuité patrimoniale (héritage infrastructurel, d’attachements, de dépendances, …) pour lui assurer une certaine prise. Ainsi, si un projet numérique se voit trop en haut sur le graph, cela signifiera qu’il manque d’ambition sur le plan ontologique : il reste trop ancré dans un paradigme de croissance et rencontrera des difficultés à permettre aux personnes qui se l’approprient de basculer dans des paradigmes de décroissance ou de néo-décroissance. De même, si un projet numérique se trouve trop sur la gauche du graph, on peut imaginer qu’il aura du mal à avoir une vraie prise sur les réalités de notre société, et aura donc du mal à se concrétiser et/ou se développer : peut-être ne prend-il pas assez en compte les attachements ? Ou alors suppose-t-il des propriétés inexistantes de nos appareils actuels (sur la capacité de recyclage peu probables, sur la longévité des hardwares, …) ? La projection sur ce graph rentre donc dans une démarche de cartographie de projet numériques dans leur potentiel de faire basculer ses utilisateur·ices dans la décroissance.

La méthodologie pour construire les catégories et les critères a été la suivante :

- Identification de mots-clés associés à des technologies ou des paradigmes numériques et leur mise en lien avec les concepts de décroissance et d’héritage

- Regroupement des mots-clés par axe (continuité paradigmatique / continuité patrimoniale)

- Identification de catégories par axe

- Identification de critères par catégories

- Formulation des caractérisations pour chaque critère en fonction des mots-clés associés

Il est à noter que l’intérêt de cet outil ne tient pas tant dans le positionnement sur le graphe que de la démarche de positionnement sur les différents curseurs qui ont permis de définir cette position. Tout l’intérêt pour les utilisateur·ices et concepteur·ices de l’outil est de comprendre les critères qui permettent de définir si un projet aura plus ou moins de chance de provoquer le basculement. Cet outil peut donc permettre d’évaluer un projet numérique a posteriori, mais doit aussi et surtout être utilisé dès les premières phases de développement d’un projet pour permettre de prendre une bonne direction directement, éventuellement destaurer (ne pas faire advenir) des projets fondamentalement incompatibles avec la décroissance. Il est aussi à noter que bien que l’outil soit visuel et paraisse quantitatif, de nombreux critères nécessitent des réponses très subjectives. L’outil est donc un moyen de visualisation d’une projection subjective d’un projet numérique au sein d’une communauté.

L’outil s’adresse aussi bien à des projets autour du numérique (entreprise, site web, développement de produit, organisation, évènement, etc) qu’à des formes de numérique en elles-mêmes (permacomputing, collapse computing, small-tech, numérique situé, etc).

Cas d’étude illustratif : Dominik

Pour illustrer cette méthode, le projet Dominik a été évalué.

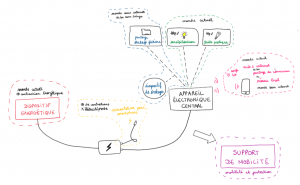

Dominik est un terme générique désignant un concept qui a émergé en 2023 lors d’un projet de 5 étudiant·es du master PISTE du groupement d’écoles d’ingénieur Grenoble-INP. Dominik est un outil composé d’un appareil électronique central (par exemple un smartphone de récupération ou une carte rasberry-pi), d’un système d’auto-alimentation (par exemple un panneau solaire), et d’un support mobile (par exemple un sac à dos). Cette combinaison permet à Dominik de fournir à ses utilisateur·ices des services numériques de façon mobile et auto-alimenté en énergie. Les Dominiks ont vacation à se rapprocher au maximum des valeurs de la low-tech, en permettant la réappropriation des technologies numériques par les utilisateur·ces, en essayant d’utiliser des matériaux de récupération pour limiter l’impact environnemental, en proposant des services qui se rapprochent des besoins suffisants pour s’épanouir collectivement dans un monde contraint. Les services proposés peuvent donc être :

- De l’hébergement de site web minimaux (taille réduite, sites statiques, disponibilité non permanente, etc)

- Rechargement d’autres appareils électroniques

- Hébergement de fichiers en local (principe du sneakernet)

- Partage de connexion internet

- …

Figure 2. Illustration du concept de Dominik

Plus d’informations sont à trouver sur le post du site associé. L’étude portera sur l’adaptation du concept de Dominik que les étudiant·es ont réalisée durant leur projet.

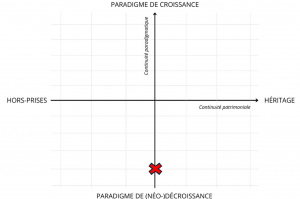

L’analyse du concept de Dominik par la méthode proposée ci-dessus a permis de la placer sur le graphique susmentionné (voir Figure 2. Illustration du concept de Dominik . Le détail des résultats est donné en annexe 2.

Nous pouvons donc constater que le projet Dominik a un potentiel de basculement qualitativement moyen, puisqu’il permet certes de soutenir idéologiquement et techniquement la décroissance, mais n’a pas su prendre en compte convenablement l’héritage de notre société techno-industrielle. L’analyse a permis de montrer un point de faiblesse du projet, le manque de prise en compte des attachements des utilisateur·ices au numérique dominant, surtout dans un contexte de jeunes personnes (entre 20 et 25 ans) attachées à leur vie étudiante et à leurs réseaux d’amis, impliquant une communication grandement fondée sur les outils du numérique dominant. De plus, la dimension éphémère du groupe d’acteur·ices condamnait d’avance la viabilité du projet.

Figure 3. Évaluation du potentiel de basculement du projet étudiant Dominik

Références

[1] E. Bonnet, D. Landivar, et A. Monnin, Héritage et fermeture: une écologie du démantèlement. Paris: éditions divergences, 2021.

[2] Monnin Alexandre, Politiser le renoncement. Paris: Éditions divergences, 2023.

[3] B. Tomlinson et B. A. Aubert, « Information Systems in a Future of Decreased and Redistributed Global Growth », in Proceedings of the 2017 Workshop on Computing Within Limits, in LIMITS ’17. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, juin 2017, p. 21‑28. doi: 10.1145/3080556.3080569.

[4] R. Roscam Abbing, « ‘This is a solar-powered website, which means it sometimes goes offline’ : a design inquiry into degrowth and ICT », présenté à LIMITS ’21, June 14-15 2021, Virtual workshop, PubPub, 2021. Consulté le: 10 janvier 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-55224

[5] F. Huguet, « Jeux de ficelles sans-fil à Motown. Les réseaux MESH de Détroit comme formes de lyannajismes numériques. », in Écologies du smartphone, Lormond: Le bord de l’eau, 2022.

[6] G. Roussilhe, « Situer le numérique ». Consulté le: 22 janvier 2023. [En ligne]. Disponible sur: https://gauthierroussilhe.com/ressources/situer-le-numerique

[7] P. Schmitt et E. Belding, « Navigating connectivity in reduced infrastructure environments », in Proceedings of the Second Workshop on Computing within Limits, in LIMITS ’16. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, juin 2016, p. 1‑7. doi: 10.1145/2926676.2926691.

Annexes

Les annexes mentionnées sont à retrouver sur un pdf au lien suivant : annexes.

Elles présentent notamment les matrices qui permettent le calcul des scores associés à l’outil d’évaluation.

Leave a Reply